В истории старообрядчества в силу гонений со стороны властей - мирских и церковных - большую роль играло предание. Сохранившееся в устной речи и немногочисленных письменных источниках, оно со временем поновлялось, порой до уровня легенды. Становясь всё более красивым и завораживающим, предание утрачивало связь с подлинной жизнью, реальными событиями, затрудняя историческое исследование. Не минула сия судьба и историю Ростовской старообрядческой Общины и Покровского Кафедрального Собора в городе Ростове – на – Дону. Посему столь сложно идёт написание истории Общины и Собора – труден путь от официального научного вакуума и пёстрого предания к истинному, объективному написанию минувших событий. Словно древняя мозаика появляется наша история: плитка за плиткой. Многие из них уже подняты и очищены от наслоений времени, но многие ещё остались ненайденными, ждут своей очереди…

Многолетние гонения на старую веру, заключающиеся, в том числе, в ограничении на строительство, а порой и ремонт, поддержание в пригодном для богослужения состоянии, молитвенных сооружений, не испорченный разлагающим мирским духом общинный уклад жизни способствовали созданию в населённых пунктах Российской империи старообрядческих слобод, местечек компактного поселения православных старообрядцев, образующихся вокруг их церквей, часовен, моленных. Таковой возник в XIX веке и в городе Ростове – на – Дону в пределах Солдатской слободы между улицами Воронцовской (ныне – Баумана) и Донской, переулками Казанским (ныне – Газетным) и Николаевским (ныне – Семашко). Существующее предание, что улица Донская некогда именовалась Старообрядческой, вполне могло иметь место, учитывая концентрацию культовых сооружений (возведённых, соответственно, на земельных участках купцов – старообрядцев) и верующих - православных старообрядцев.

По преданию именно в данных старообрядческих кварталах города где-то в переулке, именуемом ныне Семашко, в начале XVIII века существовала сложенная из местного камня православная старообрядческая часовня. Судьба её, к сожалению, не известна.

Следующее упоминание о православном старообрядческом культовом сооружении относится к 1813 году: именно в данном году на улице Донской появилась церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, перевезённая по преданию старообрядческими переселенцами с берегов Белого моря. Печально, но история и этого православного старообрядческого здания нам неизвестна.

1846 год разделил православных старообрядцев на две колоны, идущие одной канонической дорогой, но под разным руководством. 1846 год – год восстановления священства у православных старообрядцев, год возникновения Белокриницкой иерархии, год признания оной большинством православного старообрядческого люда (по данным Департамента духовных дел МВД Российской империи, по состоянию на 1 января 1912 года в Области Войскам Донского проживало 117442 старообрядца, признающих Белокриницкую иерархию и составляющих 80% от общего числа всех старообрядцев Области1), и обособления меньшинства, структурировавшагося в беглопоповский толк поповщинского согласия и получившего в 1923 иерархию, называемую ныне Новозыбковской. К сожалению, это болезненное разделение не преодолено и по сей день.

Принявшие Белокриницкую иерархию ростовчане построили во второй половине XIX века новый храм во имя Введения Пресвятой Богородицы на участке по улице Канкринской, 42 (в районе современного дома 32 означенной улицы), принадлежавшем авторитетным купцам – старообрядцам Золотарёвым. Помимо Золотарёвых, активную деятельность в рамках общины вели и другие ростовские предприниматели – старообрядцы: хлебопромышленник Елпидифор Парамонов, купцы Иван Панченко, Пётр Максимов и другие. Основными же попечителями старообрядческой общины в то время были Иван Филоменович Жаров и Фотий Алексеевич Золотарёв.

“…Мы есть многогрешные изъ мира ревнители Отеческим нашим преданиемъ, искони бе Наши предки старообрядцы прiемлющiи Белокреницкое священство и окружное посланiе. Имеем постоянное наше жительство, съ семействами, Въ гор Ростове н/Д. В которомъ имеется выстроенный молитвенный храмъ съ иконостасомъ; храмъ сей много лэтъ былъ запечатанъ по общественному раздору, и въ 1881 году высочайше разрешонъ отъ печатовать и возобновить построику. Коренных жителей старообрядцевъ здесь не много; А болiе прiезжiе съ разныхъ концовъ Россiи, Зело бо торговый городъ, Населенный множествомъ разными иноверцами и разноязычниками всехъ нацiй…”2, - так лаконично, и в то же время выразительно показана жизнь ростовских православных старообрядцев, приемлющих Белокриницкую иерархию, в конце XIX века в их Письме Архиепископу Московскому 3.

В списке священников Донской и Кавказской епархии, поданном епископом Силуаном в 1883 году в Московскую Старообрядческую Архиепископию, упоминается имя настоятеля Ростовского – на - Дону старообрядческого Введенского храма священноиерея Климента. В том же году епископ Силуан упоминает, что Золотарёвы строят новый храм возле старого. Это была Покровская церковь, в которой в последствие служил о. Савва (Синельников). Письмо прихожан ростовского храма Архиепископу Московскому открывает нам информацию о новых личностях священников, служивших в конце XIX века: “…Осмеливаемся Вамъ напомнить Ваше Высоко – Преосвященство о чемъ вероятно Вамъ не безъизвество: бывшiй здесь раннie священники 1) отец Филипъ, который занимался слабостiю алкаголя и былъ заменен отцом Фомой, который принялъ Ерись называемая Штунда, въ последствiе раскаялся. Наместником его былъ отецъ Несторъ, который наверно, некемъ, не будет заменимый посвоему ласковому характеру и ученiю и безъ различiя богатствъ. Но Богъ посетилъ его смертiю. Наместником его былъ отецъ Василiй Механиковъ, тоже былъ хороший пастырь, и кое когда говорилъ намъ поучительные слова для спасения душъ; Но внезапно собрался в несколько дней, по неизвестной обществу причине, и безъ согласiя общества, уехалъ в г. Тулу. Ето было предъ Рожествинскими праздниками, и оставилъ насъ сирыхъ, не дождавшись своего наместника. Общество наше просило Васъ прислать намъ хорошаго священника; или же времянного на праздники. И въ незапно, къ нашему великому прискорбiю, присылаютъ нам сего Василiя Цветкова. И надо бы намъ похуже еще, но наверно не нашлось хуже сего по его сварливому и скондальному характеру…”4.

Весьма интересен тот факт, что отец Василий (Механиков) - один из известнейших начетчиков и духовно - иерархических писателей, стоящий в одном ряду с такими маститыми апологетами старообрядчества как архиепископ Московский Иоанн, епископ Александр Рязанский, епископ Антоний Пермский, архимандрит Феофилакт, священники Гр.Карабинович, К.Шадрин, И.Кудрин, А.Старков, В.Сюткин, И.Иголкин, Г.Макаров, Ф.Гусляков, написавший известное "Историко - каноническое обозрение старообрядчества", выступивший оппонентом Св. Арсения Уральского в споре о Белокриницком уставе - был иереем в Ростовской Покровской (бывшей Введенской) общине, неоднократно принимал участие в разрешении споров в общинах, располагавшихся на Земле Войска Донского. Любовь к сему пастырю православного люда (старообрядцев) города Ростова-на-Дону была сильна и, надо сказать, не без взаимности.

1. Попечители Ростовской старообрядческой (Белокриницкой) общины – Архиепископу Московскому.

“28” января 1897 года

Его Высокопреасвященству Архiепископу Старообр. Савватiю Мос. Попечителей Г. Ростова на Дону Жарова и Золотарева

Извещенiе

…а на его место (Василия Цветкова – прим. автора) прислать намъ другого болie подходящаго Священника, и чемъ скорее пришлейте темъ лучше; Если же у Васъ таковаго т.е. для насъ подходящаго не окажется, то мы усерднэйше просимъ Ваше Высоко преосвященство возвратить намъ нашего Священника и Отца Духовнаго Василiя Механикова, которого Вы отняли у насъ нетолько безъ нашего согласiя но даже и безъ нашего спросу, почему мы и считаемъ себя вполнэ провыми и имэющими законное основанiе просить Васъ о его к намъ возвращенiи…

Попечители Жаровъ, Золотаревъ5

2. Отец Василий (Механиков) – Архиепископу Московскому.

“01” февраля 1897 года.

Ваше Высокопреосвященство Боголюбивейший Вл. Саваттiи!

Прежде всего прося Вашего архипастырскаго прощенiя и благословенiя, симъ покорнеше Васъ прошу уважить просимое Ростовскихъ н/Д общественниковъ, такъ какъ оно довольно уже перенесло непрiятностей съ – о. Вас. Цвэтковымъ и оно по своему свойству незаслуживаетъ презренiя. Я былъ тамъ изнаю, и даже готовъ для ихъ мира церкви въ крайнемъ случае пожертвовать собою. Убедительнейше Васъ прошу обратить Ваше благосклонное вниманiе на ихъ просимость.

Съ чувствомъ глубокой преданности къ Вашему Высокопреосвященству пребываю многогрешный священноiерей Вас. Ивановъ Механиковъ.6

“10” августа 1897 года прихожане Ростовского старообрядческого молитвенного дома Покрова Пресвятыя Богородицы, как они себя в то время именовали, впервые избрали священником своего брата – уставщика Котлова Тимофея Фёдоровича7. К большому сожалению, пока не найдены документы, подтверждающие хиротонию Тимофея Фёдоровича, но факт сам по себе знаменателен – ведь до этого священники назначались Архиепископом Московским в обход правила их выборности. Правда, на то были причины: в стране всё ещё свирепствовали гонения на православных старообрядцев. Но и это событие оказалось тесно переплетено с отцом Василием (Механиковым) – только на него согласны были вышеозначенные прихожане “поменять” Котлова Т.Ф. в случае отказа в поставлении его - Котлова Тимофея Фёдоровича - в священники8.

К 1907 году в Покровской (бывшей Введенской) общине православных старообрядцев, приемлющих Белокриницкую иерархию, был дьякон – отец Харлампий Илларионович Марков и священник отец Филипп Маркович Привалов. Год официальной регистрации Введенской общины, к большому сожалению, пока точно неизвестен. В Учётных карточках религиозного объединения – старообрядческой общины Белокриницкого согласия, заведённых Уполномоченным Совета по делам религиозных культов при СНК СССР/по делам религий при СМ СССР по Ростовской области, в графе «Начало деятельности» значится: 1906 – 1907 годы9.

Многолетние гонения на старую веру, заключающиеся, в том числе, в ограничении на строительство, а порой и ремонт, поддержание в пригодном для богослужения состоянии, молитвенных сооружений, не испорченный разлагающим мирским духом общинный уклад жизни способствовали созданию в населённых пунктах Российской империи старообрядческих слобод, местечек компактного поселения православных старообрядцев, образующихся вокруг их церквей, часовен, моленных. Таковой возник в XIX веке и в городе Ростове – на – Дону в пределах Солдатской слободы между улицами Воронцовской (ныне – Баумана) и Донской, переулками Казанским (ныне – Газетным) и Николаевским (ныне – Семашко). Существующее предание, что улица Донская некогда именовалась Старообрядческой, вполне могло иметь место, учитывая концентрацию культовых сооружений (возведённых, соответственно, на земельных участках купцов – старообрядцев) и верующих - православных старообрядцев.

По преданию именно в данных старообрядческих кварталах города где-то в переулке, именуемом ныне Семашко, в начале XVIII века существовала сложенная из местного камня православная старообрядческая часовня. Судьба её, к сожалению, не известна.

Следующее упоминание о православном старообрядческом культовом сооружении относится к 1813 году: именно в данном году на улице Донской появилась церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, перевезённая по преданию старообрядческими переселенцами с берегов Белого моря. Печально, но история и этого православного старообрядческого здания нам неизвестна.

1846 год разделил православных старообрядцев на две колоны, идущие одной канонической дорогой, но под разным руководством. 1846 год – год восстановления священства у православных старообрядцев, год возникновения Белокриницкой иерархии, год признания оной большинством православного старообрядческого люда (по данным Департамента духовных дел МВД Российской империи, по состоянию на 1 января 1912 года в Области Войскам Донского проживало 117442 старообрядца, признающих Белокриницкую иерархию и составляющих 80% от общего числа всех старообрядцев Области1), и обособления меньшинства, структурировавшагося в беглопоповский толк поповщинского согласия и получившего в 1923 иерархию, называемую ныне Новозыбковской. К сожалению, это болезненное разделение не преодолено и по сей день.

Принявшие Белокриницкую иерархию ростовчане построили во второй половине XIX века новый храм во имя Введения Пресвятой Богородицы на участке по улице Канкринской, 42 (в районе современного дома 32 означенной улицы), принадлежавшем авторитетным купцам – старообрядцам Золотарёвым. Помимо Золотарёвых, активную деятельность в рамках общины вели и другие ростовские предприниматели – старообрядцы: хлебопромышленник Елпидифор Парамонов, купцы Иван Панченко, Пётр Максимов и другие. Основными же попечителями старообрядческой общины в то время были Иван Филоменович Жаров и Фотий Алексеевич Золотарёв.

“…Мы есть многогрешные изъ мира ревнители Отеческим нашим преданиемъ, искони бе Наши предки старообрядцы прiемлющiи Белокреницкое священство и окружное посланiе. Имеем постоянное наше жительство, съ семействами, Въ гор Ростове н/Д. В которомъ имеется выстроенный молитвенный храмъ съ иконостасомъ; храмъ сей много лэтъ былъ запечатанъ по общественному раздору, и въ 1881 году высочайше разрешонъ отъ печатовать и возобновить построику. Коренных жителей старообрядцевъ здесь не много; А болiе прiезжiе съ разныхъ концовъ Россiи, Зело бо торговый городъ, Населенный множествомъ разными иноверцами и разноязычниками всехъ нацiй…”2, - так лаконично, и в то же время выразительно показана жизнь ростовских православных старообрядцев, приемлющих Белокриницкую иерархию, в конце XIX века в их Письме Архиепископу Московскому 3.

В списке священников Донской и Кавказской епархии, поданном епископом Силуаном в 1883 году в Московскую Старообрядческую Архиепископию, упоминается имя настоятеля Ростовского – на - Дону старообрядческого Введенского храма священноиерея Климента. В том же году епископ Силуан упоминает, что Золотарёвы строят новый храм возле старого. Это была Покровская церковь, в которой в последствие служил о. Савва (Синельников). Письмо прихожан ростовского храма Архиепископу Московскому открывает нам информацию о новых личностях священников, служивших в конце XIX века: “…Осмеливаемся Вамъ напомнить Ваше Высоко – Преосвященство о чемъ вероятно Вамъ не безъизвество: бывшiй здесь раннie священники 1) отец Филипъ, который занимался слабостiю алкаголя и былъ заменен отцом Фомой, который принялъ Ерись называемая Штунда, въ последствiе раскаялся. Наместником его былъ отецъ Несторъ, который наверно, некемъ, не будет заменимый посвоему ласковому характеру и ученiю и безъ различiя богатствъ. Но Богъ посетилъ его смертiю. Наместником его былъ отецъ Василiй Механиковъ, тоже былъ хороший пастырь, и кое когда говорилъ намъ поучительные слова для спасения душъ; Но внезапно собрался в несколько дней, по неизвестной обществу причине, и безъ согласiя общества, уехалъ в г. Тулу. Ето было предъ Рожествинскими праздниками, и оставилъ насъ сирыхъ, не дождавшись своего наместника. Общество наше просило Васъ прислать намъ хорошаго священника; или же времянного на праздники. И въ незапно, къ нашему великому прискорбiю, присылаютъ нам сего Василiя Цветкова. И надо бы намъ похуже еще, но наверно не нашлось хуже сего по его сварливому и скондальному характеру…”4.

Весьма интересен тот факт, что отец Василий (Механиков) - один из известнейших начетчиков и духовно - иерархических писателей, стоящий в одном ряду с такими маститыми апологетами старообрядчества как архиепископ Московский Иоанн, епископ Александр Рязанский, епископ Антоний Пермский, архимандрит Феофилакт, священники Гр.Карабинович, К.Шадрин, И.Кудрин, А.Старков, В.Сюткин, И.Иголкин, Г.Макаров, Ф.Гусляков, написавший известное "Историко - каноническое обозрение старообрядчества", выступивший оппонентом Св. Арсения Уральского в споре о Белокриницком уставе - был иереем в Ростовской Покровской (бывшей Введенской) общине, неоднократно принимал участие в разрешении споров в общинах, располагавшихся на Земле Войска Донского. Любовь к сему пастырю православного люда (старообрядцев) города Ростова-на-Дону была сильна и, надо сказать, не без взаимности.

1. Попечители Ростовской старообрядческой (Белокриницкой) общины – Архиепископу Московскому.

“28” января 1897 года

Его Высокопреасвященству Архiепископу Старообр. Савватiю Мос. Попечителей Г. Ростова на Дону Жарова и Золотарева

Извещенiе

…а на его место (Василия Цветкова – прим. автора) прислать намъ другого болie подходящаго Священника, и чемъ скорее пришлейте темъ лучше; Если же у Васъ таковаго т.е. для насъ подходящаго не окажется, то мы усерднэйше просимъ Ваше Высоко преосвященство возвратить намъ нашего Священника и Отца Духовнаго Василiя Механикова, которого Вы отняли у насъ нетолько безъ нашего согласiя но даже и безъ нашего спросу, почему мы и считаемъ себя вполнэ провыми и имэющими законное основанiе просить Васъ о его к намъ возвращенiи…

Попечители Жаровъ, Золотаревъ5

2. Отец Василий (Механиков) – Архиепископу Московскому.

“01” февраля 1897 года.

Ваше Высокопреосвященство Боголюбивейший Вл. Саваттiи!

Прежде всего прося Вашего архипастырскаго прощенiя и благословенiя, симъ покорнеше Васъ прошу уважить просимое Ростовскихъ н/Д общественниковъ, такъ какъ оно довольно уже перенесло непрiятностей съ – о. Вас. Цвэтковымъ и оно по своему свойству незаслуживаетъ презренiя. Я былъ тамъ изнаю, и даже готовъ для ихъ мира церкви въ крайнемъ случае пожертвовать собою. Убедительнейше Васъ прошу обратить Ваше благосклонное вниманiе на ихъ просимость.

Съ чувствомъ глубокой преданности къ Вашему Высокопреосвященству пребываю многогрешный священноiерей Вас. Ивановъ Механиковъ.6

“10” августа 1897 года прихожане Ростовского старообрядческого молитвенного дома Покрова Пресвятыя Богородицы, как они себя в то время именовали, впервые избрали священником своего брата – уставщика Котлова Тимофея Фёдоровича7. К большому сожалению, пока не найдены документы, подтверждающие хиротонию Тимофея Фёдоровича, но факт сам по себе знаменателен – ведь до этого священники назначались Архиепископом Московским в обход правила их выборности. Правда, на то были причины: в стране всё ещё свирепствовали гонения на православных старообрядцев. Но и это событие оказалось тесно переплетено с отцом Василием (Механиковым) – только на него согласны были вышеозначенные прихожане “поменять” Котлова Т.Ф. в случае отказа в поставлении его - Котлова Тимофея Фёдоровича - в священники8.

К 1907 году в Покровской (бывшей Введенской) общине православных старообрядцев, приемлющих Белокриницкую иерархию, был дьякон – отец Харлампий Илларионович Марков и священник отец Филипп Маркович Привалов. Год официальной регистрации Введенской общины, к большому сожалению, пока точно неизвестен. В Учётных карточках религиозного объединения – старообрядческой общины Белокриницкого согласия, заведённых Уполномоченным Совета по делам религиозных культов при СНК СССР/по делам религий при СМ СССР по Ростовской области, в графе «Начало деятельности» значится: 1906 – 1907 годы9.

В этом плане более повезло беглопоповской старообрядческой общине города Ростова – на – Дону: в ГАРО сохранился Журнал областного Правления войска Донского, точно зафиксировавший дату создания Общины старообрядцев, приемлющих священство, переходящее от господствующей церкви, - 9 августа 1912 года10. Данная община, согласно тому же Журналу, распространяла свою деятельность на город Ростов – на – Дону, станицу Аксайскую Черкасского округа, хутора Колузаевский и Усть - Койсугский Ростовского округа. Обращает на себя внимание тот факт, что Община не имела своего названия по молитвенному дому, как это принято и по сей день, что однозначно свидетельствует – у беглопоповцев на момент регистрации не было ни существующего ныне Покровского храма, ни какого – либо иного молитвенного здания. Лидером образовавшейся Общины старообрядцев, приемлющих священство, переходящее от господствующей церкви, был купец первой гильдии, почётный гражданин города Ростова – на – Дону Николай Алексеевич Панин. Интересно отметить, что с Золотарёвым, прихожанином Введенской (белокриницкой) общины, его объединяли не только дружеские, но и дальние родственные связи. Некоторое время они, будучи партнёрами, вели совместные дела.

Активный деятель старообрядческого движения всероссийского масштаба Н.А. Панин решил организовать в Ростове – на – Дону духовный центр. Два его дома по улице Канкринской – 39 и 41 - находились всего в ста метрах от существующих Церквей Покровской (бывшей Введенской общины), а в громадном дворе при строениях арендовала помещения табачная фабрика Шлёма Фишевича Файермана.

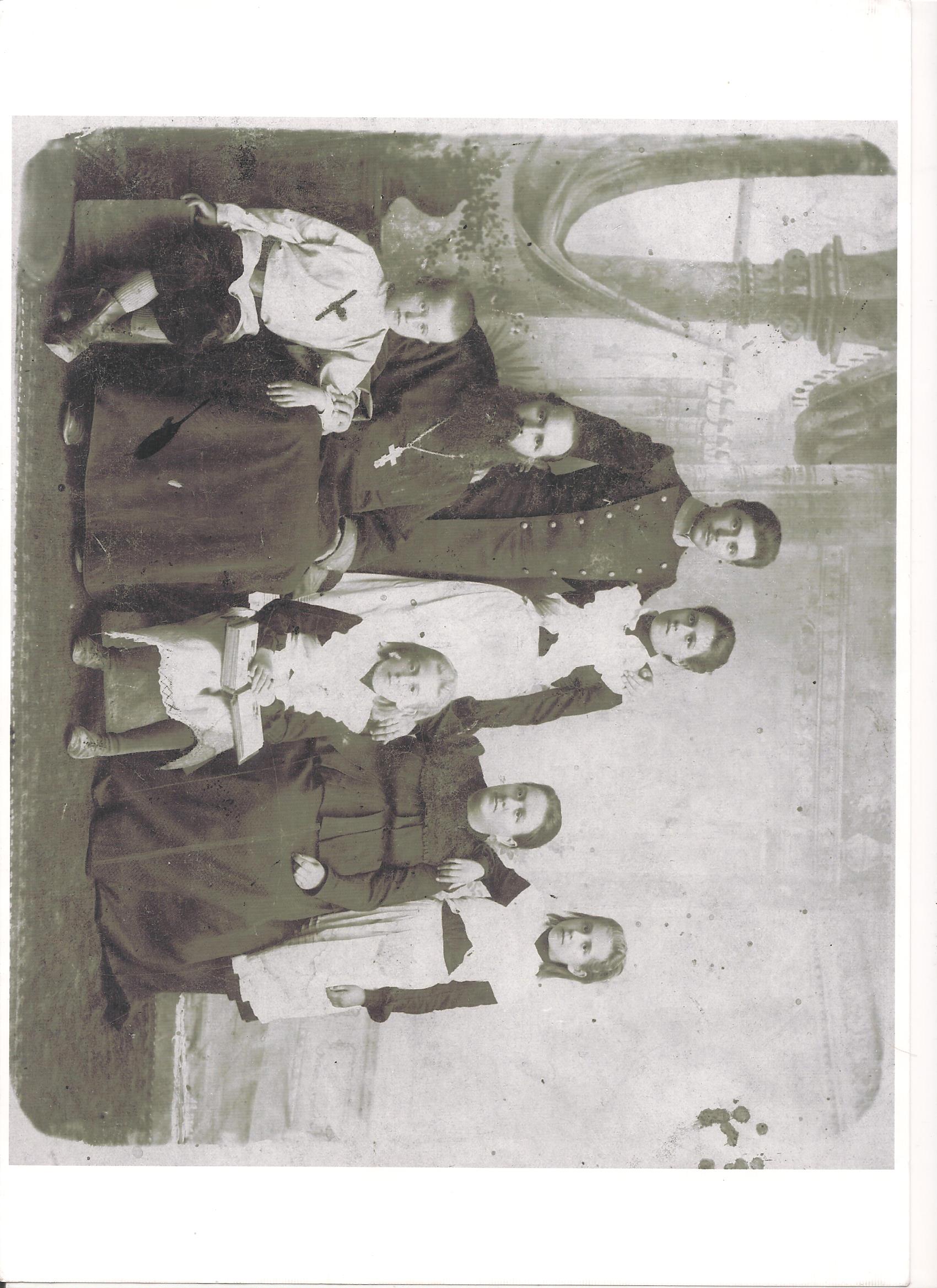

Ещё до регистрации Общины Николай Алексеевич озаботился подысканием и обустройством жизни священника, коих было не так много по стране. Первым делом Панин в 1910 году построил на вышеозначенном участке Дом причта по проекту ростовского архитектора Е.М. Гулия. И уже в 1911 (по другим данным – в 1912) году в этот Дом приглашают старообрядческого священника из города Вольска — отца Николу (Микульшина). Просторный двухэтажный Дом причта оказался тесноват для семьи отца Николы – к тому времени у него было 12 детей. Тогда же на этих землях Панин закладывает новый храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Принимая во внимание, что отец Никола переехал в Ростов-на-Дону до окончания строительства Храма, можно предположить, что он принимал непосредственное участие в его возведении.

Активный деятель старообрядческого движения всероссийского масштаба Н.А. Панин решил организовать в Ростове – на – Дону духовный центр. Два его дома по улице Канкринской – 39 и 41 - находились всего в ста метрах от существующих Церквей Покровской (бывшей Введенской общины), а в громадном дворе при строениях арендовала помещения табачная фабрика Шлёма Фишевича Файермана.

Ещё до регистрации Общины Николай Алексеевич озаботился подысканием и обустройством жизни священника, коих было не так много по стране. Первым делом Панин в 1910 году построил на вышеозначенном участке Дом причта по проекту ростовского архитектора Е.М. Гулия. И уже в 1911 (по другим данным – в 1912) году в этот Дом приглашают старообрядческого священника из города Вольска — отца Николу (Микульшина). Просторный двухэтажный Дом причта оказался тесноват для семьи отца Николы – к тому времени у него было 12 детей. Тогда же на этих землях Панин закладывает новый храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Принимая во внимание, что отец Никола переехал в Ростов-на-Дону до окончания строительства Храма, можно предположить, что он принимал непосредственное участие в его возведении.

Для проектирования Церкви был приглашён архитектор высокого столичного уровня — В.А. Покровский, фамилия которого удивительным образом совпала с именемего творения – Покровского храма. Выпускник Академии художеств, известный российский зодчий, чьё творчество зарождалось в период ретроспективных исканий конца XIX века, вылившихся в зарождение неорусского стиля в архитектуре. Глубокие познания в сфере традиций древнерусской архитектуры, её закономерностей, стилей и направлений отразились втаких его архитектурных шедеврах, как здание Государственного банка в Нижнем Новгороде, Фёдоровский собор и Фёдоровский городок в Царском селе, храм - памятник Св. Алексия, посвящённый русским воинам, павшим в битве 1813 года под Лейпцигом.

Спроектированная в неорусском стиле, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы является единственным памятником данного стиля в Ростове – на – Дону. Она дошла до нас в практически неизменном виде и представляет собой одноярусное протяжённое сооружение с пониженной алтарной апсидой и ассиметрично размещённой одноярусной звонницей, с тремя малыми главками над молельным залом (в районе иконостаса), апсидой и звонницей и ещё одной на сооружённом позднее козырьке над крыльцом и папертью. Следует обратить внимание, что рассматриваемое творение Покровского В.А. уникально по целому ряду признаков:

оно не имеет конкретного архитектурного исторического прообраза и даже не перекликается с другими работами зодчего;

будучи религиозным строением, оно более похоже на мирское, нежели на церковное здание (быть может этот факт и спас Храм от разрушения в эпоху воинственного атеизма);

Покровский В.А. умудрился разместить Церковь на узком вытянутом участке, окружённой имевшейся городской застройкой, создав необычное пространственное решение.

Для постройки здания Церкви Н.А. Панин использовал только лучшие строительные материалы: добротный местный кирпич завода Петра Ивановича Ильина, чугунное литьё (стойки нижнего этажа и ограды, а также сооружённые впоследствии козырёк с опорными колоннами) ростовского же механического завода бельгийца Феодора В. Ниттнера, оцинкованное железо для кровли акционерного общества «Лысьвенский Горный Округ наследников графа П.П. Шувалова», продукция которого была отмечена, в частности, золотой медалью на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.

По свидетельству старых прихожан Храма церковную утварь, иконы, старопечатные книги пожертвовали Парамоновы, Панины, Соловьёвы — известные ростовские семьи старообрядцев, приемлющих священство Белокриницкой иерархии.

Запланированный, как храм во имя Владимирской иконы Божией Матери11, он был освящён в 1913 году во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Более точной даты освящения, к большому сожалению, установить пока не удалось.

О том, что Храм изначально носил имя Покрова Пресвятой Богородицы ни у кого возражений не возникает. Но в дошедших до нас документах разных лет его название разнится: Покровский, Ильинский, Покрово – Ильинский. Предположения, обосновывающие вариативность имён Храма существованием в нём второго храмового престола или чтимой иконы во имя Святого Пророка Илии вызывают сомнения.

Во-первых, в соответствие со сложившимися правилами, дополнительный престол может существовать лишь в отдельном алтаре, размещённом в одном из нефов или отдельной пристройке храма либо иной специально выделенной части основного здания. В Церкви никогда не было нефов и отдельных пристроек, а размеры и форма строения не позволяли выделять «лишние метры» под дополнительный алтарь с престолом.

Во-вторых, Малаховский Е.И. в своей работе “Храмы Ростова-на-Дону. Христианские имена на карте города” указывает, что Покрово – Ильинской церковь называли исключительно прихожане “Новозыбковского согласия” и то лишь иногда12. Таким образом, в данном случае можно говорить лишь о некоем разговорном наименовании Храма. Но не могло же неформальное его название просочиться в официальные документы? Вряд ли.

Но откуда же тогда взялся разнобой в именах? Забежим немного вперёд. Документально зафиксированное различное название Храма появляется в документах, опосредующих возрождение старообрядческой общины города Ростова-на-Дону. В 1944 – начале 1945 годах и представители органов власти, и представители старообрядческой общины города именуют Храм «Покрова Пресвятыя Богородицы». Но, в течение 1945 года, его название трансформируется в Покрово – Ильинский. При этом представители старообрядческой Архиепископии Московской и всея Руси вплоть до середины 1947 года именуют рассматриваемое молитвенное здание Храмом Святого Пророка Илии. Так о. Иоанн (Захаров) определяется Архиепископом Московским и всея Руси на священнослужение к храму святого пророка Илии13, создание Епархии Донской и Кавказской проходило под председательством представителя Московской Архиепископии Епископа Геронтия (Лакомкина) в “храме во имя св. прор. Илии”14. Исходя из вышенаписанного, вырисовывается более – менее правдоподобная версия игры имён Храма – наименование Покрово – Ильинский есть компромисс между истинным именем Церкви – Покрова Пресвятой Богородицы - и ошибочным – Святого Пророка Илии, введённым в оборот по пока невыясненным причинам Архиепископией Московской и всея Руси.

«22» мая 1955 года в послании Ростовской старообрядческой общины Московской старообрядческой архиепископии Храм вновь начинает именоваться как Покровский – своим подлинным именем.

Кроме Храма и Дома причта, Панин построил на этом участке ещё четырёхэтажный богаделенный дом, который выходил своим фасадом на улицу Воронцовскую (Баумана). Это был крупнейший дом призрения в Ростове-на-Дону. Его площадь составляла порядка 1200 кв.м, в нём было более 50 палат. Николай Алексеевич за свои средства полностью содержал и Храм, и причт при нём, и Богаделенный дом. В попечении о жильцах Богадельни активную помощь ему оказывали старообрядцы, приемлющие священство Белокриницкой иерархии во главе с Ф.А. Золотарёвым.

В марте 1918 года престарелый Н.А. Панин составил Духовное Завещание, по которому разделил своё имущество между женой и детьми. Принадлежавшие ему на праве собственности Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Дом причта, Богаделенный дом и 300 000 рублей на счёте в Конторе Государственного банка он завещал старообрядческой общине, приемлющей священство от господствующей церкви. Осенью этого же года Н.А. Панин преставился. В этом же году Духовное Завещание было исполнено: все перечисленные объекты недвижимости перешли в собственность Покровской общины.

Наступил 1921 год, а с ним пришли и тяжёлые времена: всё имущество Покровской общины было национализировано; здание Храма и Дома причта Ростовско - Нахичеванский Совет рабочих и крестьянских депутатов «вернул» в пользование, но уже на правах бесплатного бессрочного пользования; в Богадельне были организованны коммунальные квартиры для жильцов Комунхоза; Община уменьшилась до 25 человек. В такой непростой ситуации, оказавшись в стеснённых обстоятельствах, Общину покинул настоятель — отец Никола (Микульшин). Следующим настоятелем на короткий период в 1931-1932 гг. стал епископ Пансофий (Ивлев), который из-за малочисленности прихода в Храме вскоре был вынужден уехать в Курск.

Проводившаяся большевиками кампания по изъятию церковных ценностей коснулась и двух старообрядческих общин. 27 марта 1922 из храма белокриницкой Общины были изъято 1 серебряное кадило весом 1 фунт 26 золотников (около 520 грамм), 3 лампы, 2 ковша и 2 блюдца. Взамен изъятого внесено ломом серебра весом 3 фунта и 20 золотников (около 1,3 кг.) 21 мая из Владимирской церкви были вывезены 68 серебряных риз среднего размера и 116 риз большого размера (2-2,5 арш. длины – 1,4-1,8 метра). 23 мая из Покровской церкви было изъято 1 пуд 6 фунтов 24 зол. серебра (около 19 кг.) и три жемчужные ризы и драгоценными камнями. 27 мая из Владимирской церкви вывезли 10 пуд. 4 фунта 8 зол. серебра (около 166 кг.) и одна жемчужная риза.

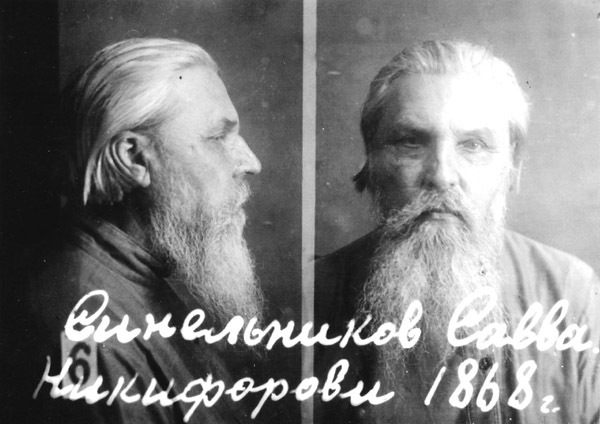

Несмотря на притеснения со стороны советской власти, Покровская (бывшая Введенская) Община смогла выстоять и оставалась по-прежнему многочисленной. Ставший в 1930 году настоятелем Общины священноиерей Савва (Синельников) (рукоположённый во иереи, кстати, святителем Арсением Уральским), активно поддерживал добрососедские отношения с Покровской общиной.

Интересная подробность из жизни общины того времени: даже тогда, когда власти всячески притесняли верующих и старообрядцы не забывали традиций благотворительности — в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 1931 году прихожане Покровской (бывшей Введенской) общины накормили более 60 странников, собравшихся на христианскую трапезу.

3. О. Савва Синельников – епископу Викентию (Никитину)

Господи, благослови!

Благолюбивейшому епископу Викентию – о Господе радоваться!

… Молящиеся остались довольны, во особенности приезжие, был общий обедъ на данные пожертвования, накормили странных человек 60. …

… на праздник Воздвижения Честн<аго> Креста были мы с владыкой Геннадием у еписк<опа> Пансофия. Принял братски, с Геннадием поликовались, как родственные по вере, поцеловались в плечо <не один> раз, как принято у старообрядцев, а три раза, как у никониан. Хотя при свидании Пансонофий всегда извиняется и сознается, что не знает всех обычаев старообрядческих. «По принятии <>, - говор<ит> Пансофий, много мне помог влад<ыка> Иоаникий Са<ратовский>. - Не один раз говорил я арх<иепископу> Николаю и церковному совету, <чтобы> обратились они к владыке Мелетию и попросили познакомить Николая с старообр<ядческим> богослужением, но разве наши <> слушают». В общем, Пансофий очень недоволен своими — грубы, <неве>жественны и упорны. «У вас люди с лучшим понятием, от того вы, - говор<ит> Пансофий, - пользуетесь полным доверием с<воей> паствы, а мы находимся почти в зависимости от нее: <делай> не так, как тебе нужно, а как они укажут».

«Как смотрите вы на дело объединения нас с вами?» - обратился к нему влад<ыка> Геннадий. Пансофий отвечает: «Я сторонник <этого>, но к этому вопросу нужно подходить осторожно, подготовить к этому наших людей можно только постепенно. Думаю написать> к арх<иепископу> Николаю, поеду в Сибирь, постараюсь повидаться с <владыкой> Стефаном и основательно обсудить этот вопрос». Стр<емится> к этому и о. Иван Шароватов, что был в 29-м году в Ессен<туках>. Он у них в кандидаты во епископы, но Пансофий ему не доверяет, сомневается в его семейной жизни.

Погостили мы у Пансофия часика четыре, поговорили <> больше, конечно, о примирении, и все-таки усмотрели <как>ую-то особенную боязнь своих беглопоповцев прямо <> говорить им, что делиться нам нечего, и как можно и нужно покончить этот печальный и гибельный раздор. По-видимому, этого Пансофий никак не осмелится сказать. Итак побеседовали и еще кое о чем. Мы стали <уходить>. Провожая нас, Пансофий говорит: «Молиться Богу об этом <нужно>, если это угодно Богу, то оно совершиться». «И дай <Бог>, чтобы совершилось это святое дело, - сказали мы, - на <> благо Церкви Христовой». И мы дружески расстались. …

итак, известив, прошу Вашего святительского благословения и молитв. Душевно любящий Вас иер<ей> Савва.15

В 1933 году (по другим сведениям – даже раньше) городские власти приняли решение ликвидировать Покровскую (бывшую Введенскую) общину. Всё имущество было отобрано в одну ночь, отец Савва (Синельников) был изгнан из церковного дома. Грандиозный костёр, организованный безбожной властью, поглотил всю утварь и святыню. Многочисленная Община осталась без какого-либо молитвенного помещения. На эту беду откликнулись оставшиеся немногочисленные верующие православные старообрядцы – представители Покровской общины. Они жили без священника, владыка Пансофий был в лагере, а сама Община, по свидетельствам очевидцев, состояла из 10 старушек. К этому времени советская власть уже отобрала у покровских старообрядцев и дом причта - оставалась только Церковь, которую община не имела возможности даже отопить в зимнее время. Вначале белокриницким христианам позволили вести самостоятельную службу в притворе Храма, но очень скоро представители Покровской общины приняли решение объединится с Введенской общиной. В начале двухтысячных годов преставились последние свидетели сего знаменательного события, свершённого в скорбное время, - объединения Общин: новозыбковка Зоя Ивановна Корнелио и белокриничник Иоанн Яковлевич Хапрининов. Объединённая Община стала совершать богослужения в Покровском храме, силами прихожан Храм очень быстро был приведён в порядок. Согласно историческим сведениям, к середине тридцатых годов, в областном крупном городе Ростове – на - Дону действовали только две христианские церкви — новообрядческая Вознесенская на Братском кладбище и старообрядческая Покровская.

Однако в том же 1935 году, власти закрывают и Покровскую церковь и размещают в ней цеха радиозавода “Комсомолец” промотдела Горсовета. До сих пор с тех времён в храме видны “раны” — выбоины в метлахской плитке пола, рельсы для кран-балок и деревянная каморка во дворе, построенная тогда, как проходная завода.

Хотя православные старообрядцы и остались без молитвенного здания, Община не распалась. Её активным деятелям удалось спрятать большую часть утвари и икон, правда иконостас был уничтожен.

В 1941 году, за несколько дней до начала войны, был арестован отец Савва (Синельников). Приговорённый к пяти годам ИТЛ он умер по пути в лагерь в ноябре 1941 года. Большая часть общины стала ходить в Успенский старообрядческий храм хутора Курганы, находившийся в пятнадцати километрах от Ростова.

Существует предание о том, что во время время оккупации донской столицы в 1942 году немецкие власти решили вернуть верующим сохранившиеся храмы. Так, в августе того же года была передана православным старообрядцам и Покровская церковь. Однако они не торопились пользоваться таким “подарком” и в первую очередь озаботились судьбой раненных красноармейцев, которые остались в городе после отступления Красной Армии, и своих соседей — иудеев. В огромном подвале под Храмом староверы во главе со старостой прятали тяжелораненых солдат. К сожалению, в сентябре 1942 года кто-то сообщил об этом оккупационным властям. Разыгралась кровавая драма: всех раненых красноармейцев и иудеев, найденных в подвале Храма, а также основных представителей общины повесили на Соборной площади, девятнадцать других православных старообрядцев были расстреляны на углу улиц Семашко и Ульяновской. Естественно, Церковь сразу же закрыли. Героический поступок православных старообрядцев так и не нашёл своего отражения в исторических хрониках минувшей Великой Отечественной войны – верующий человек, как классово чуждый пролетарскому государству, героем быть не мог. Не смог он и за фактический отказ принять “дар” от врагов, за отказ от “милости” оккупантов на “свободное” богослужение, за попытку спасения жизней раненных красноармейцев и евреев, получить свой Храм в 1944 году…

Вступив с 1943 года на путь Победы, Советский Союз нуждался в безупречном имидже державы – победительницы. Самым большим пятном на репутации страны оказался идеологический вопрос – вопрос свободы слова и вероисповедания. Католическая, протестантские церкви союзников и особенно Русская православная церковь за границей непрестанно говорили о гонениях на верующих в СССР. Принимая во внимание, что большинство верующих в Советском Союзе являлись “православными” (новообрядцами), первой попала под “возрождение” Русская Православная Церковь. Доброе имя РПЦ должен был поддерживать созданный в 1943 году Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР – новый Синод с ещё более широкими полномочиями, чем у творения Петра I, который вскоре стал курировать все религиозные культы в государстве. А “19” мая 1944 года был создан Совет по делам религиозных культов при СНК СССР – Синод для “неправославных” культов с аналогичными полномочиями. Несмотря на определённую долю лицемерия, религиозные Советы породили усечённую, но свободу вероисповедания, дав верующим возможность объединяться в общины и удовлетворять свои потребности, пусть и под неусыпным оком Уполномоченного Совета по делам религиозных культов при Совнаркомах (а впоследствии - Министерствах) союзных и автономных республик и при обл(край)исполкомах. В такой исторической обстановке и происходило возрождение старообрядческой общины города Ростова-на-Дону.

«В конце 1943 г. создалась группа, которая приняла на себя обязанность претворить в жизнь желание верующих старообрядцев.

С разрешения местной власти было проведено организационное собрание старообрядцев, на котором было решено просить разрешение на учреждение общины и открытие храма.

В феврале 1944 г. от Высокопреосвященнейшего архиепископа Иринарха Московского было получено благословение на открытие храма и организацию общины, но отсутствие инструкций, неопытность руководящей группы, трудность установления тесной связи с высшей старообрядческой духовной властью, а также отсутствие помещения для храма, значительно тормозили работу.

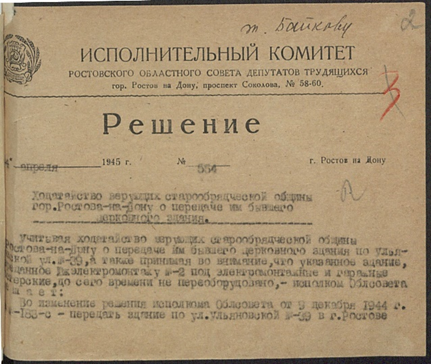

Только в начале 1945 г., благодаря учреждению в Ростове должности уполномоченного совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР и получению от него полной инструкции, дело быстрыми шагами подвигалось вперед. Было исходатайствовано разрешение на занятие церковного помещения бывшего второго старообрядческого храма.

29 июля 1945 г. в полученном церковном помещении было проведено первое собрание общины, на котором решено было приступить к сбору добровольных пожертвований на ремонт и оборудование храма, а временно начать богослужение на хорах.

Через несколько дней священником о. Иоанном Силкиным было освящено помещение на хорах, и община приступила к нормальному отправлению богослужений.

До прибытия постоянного настоятеля храм посещали священники; о. Иоанн Силкин, о. Феофилакт Слесарев, о. Антипатр Скочедуб, которые совершали богослужения и другие религиозные требы. Одновременно велись ремонтные работы главного помещения, но к зиме не успели отремонтировать, а поэтому зимой решено было молиться в подвальном помещении.

В ноябре 1945 г. прибыл назначенный архиепископом Иринархом настоятель храма о. Иоанн Захаров и, благодаря его заботам о храме, а так-же усердной помощи членов общины, жертвой деньгами и материалами, община начала ремонт и оборудование храма,

По ходатайству общины в январе 1946 г. настоятель храма о. И. Захаров определением архиепископа Иринарха назначен благочинным Ростовской области.

Упорным и тяжелым трудом членов общины ускорено было открытие храма, и в Лазареву субботу благочинным о. Иоанном было совершено освящение главного помещения. В Страстную и Пасхальную седмицы богослужения совершались при большом стечении молящихся, слезы радости и душевного удовлетворения которых говорили об их благодарности Господу Богу об исполнении их желания.

В настоящее время храм обслуживает старообрядцев ближних и дальних районов, расположенных вокруг Ростова. Они получают полное удовлетворение своих духовных запросов.

Поэтому благочиние Ростовской области начало подготовку ходатайства перед Архиепископом Иринархом о возможности учреждения епископской кафедры при Ростовском храме. Территориальное расположение Ростовской области, граничащей с Ворошиловградской и Сталинградской областями и Северным Кавказом, нуждающимися в местном духовном архипастырском руководстве, дает основание надеяться, что Ростовский храм в недалеком будущем станет кафедральным.

Отсюда и должно исходить руководство духовной жизнью старообрядцев вышеуказанных областей на благо истинной древлеправославной Церкви Христовой». Из Старообрядческого Церковного календаря на 1947 г.

Спроектированная в неорусском стиле, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы является единственным памятником данного стиля в Ростове – на – Дону. Она дошла до нас в практически неизменном виде и представляет собой одноярусное протяжённое сооружение с пониженной алтарной апсидой и ассиметрично размещённой одноярусной звонницей, с тремя малыми главками над молельным залом (в районе иконостаса), апсидой и звонницей и ещё одной на сооружённом позднее козырьке над крыльцом и папертью. Следует обратить внимание, что рассматриваемое творение Покровского В.А. уникально по целому ряду признаков:

оно не имеет конкретного архитектурного исторического прообраза и даже не перекликается с другими работами зодчего;

будучи религиозным строением, оно более похоже на мирское, нежели на церковное здание (быть может этот факт и спас Храм от разрушения в эпоху воинственного атеизма);

Покровский В.А. умудрился разместить Церковь на узком вытянутом участке, окружённой имевшейся городской застройкой, создав необычное пространственное решение.

Для постройки здания Церкви Н.А. Панин использовал только лучшие строительные материалы: добротный местный кирпич завода Петра Ивановича Ильина, чугунное литьё (стойки нижнего этажа и ограды, а также сооружённые впоследствии козырёк с опорными колоннами) ростовского же механического завода бельгийца Феодора В. Ниттнера, оцинкованное железо для кровли акционерного общества «Лысьвенский Горный Округ наследников графа П.П. Шувалова», продукция которого была отмечена, в частности, золотой медалью на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.

По свидетельству старых прихожан Храма церковную утварь, иконы, старопечатные книги пожертвовали Парамоновы, Панины, Соловьёвы — известные ростовские семьи старообрядцев, приемлющих священство Белокриницкой иерархии.

Запланированный, как храм во имя Владимирской иконы Божией Матери11, он был освящён в 1913 году во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Более точной даты освящения, к большому сожалению, установить пока не удалось.

О том, что Храм изначально носил имя Покрова Пресвятой Богородицы ни у кого возражений не возникает. Но в дошедших до нас документах разных лет его название разнится: Покровский, Ильинский, Покрово – Ильинский. Предположения, обосновывающие вариативность имён Храма существованием в нём второго храмового престола или чтимой иконы во имя Святого Пророка Илии вызывают сомнения.

Во-первых, в соответствие со сложившимися правилами, дополнительный престол может существовать лишь в отдельном алтаре, размещённом в одном из нефов или отдельной пристройке храма либо иной специально выделенной части основного здания. В Церкви никогда не было нефов и отдельных пристроек, а размеры и форма строения не позволяли выделять «лишние метры» под дополнительный алтарь с престолом.

Во-вторых, Малаховский Е.И. в своей работе “Храмы Ростова-на-Дону. Христианские имена на карте города” указывает, что Покрово – Ильинской церковь называли исключительно прихожане “Новозыбковского согласия” и то лишь иногда12. Таким образом, в данном случае можно говорить лишь о некоем разговорном наименовании Храма. Но не могло же неформальное его название просочиться в официальные документы? Вряд ли.

Но откуда же тогда взялся разнобой в именах? Забежим немного вперёд. Документально зафиксированное различное название Храма появляется в документах, опосредующих возрождение старообрядческой общины города Ростова-на-Дону. В 1944 – начале 1945 годах и представители органов власти, и представители старообрядческой общины города именуют Храм «Покрова Пресвятыя Богородицы». Но, в течение 1945 года, его название трансформируется в Покрово – Ильинский. При этом представители старообрядческой Архиепископии Московской и всея Руси вплоть до середины 1947 года именуют рассматриваемое молитвенное здание Храмом Святого Пророка Илии. Так о. Иоанн (Захаров) определяется Архиепископом Московским и всея Руси на священнослужение к храму святого пророка Илии13, создание Епархии Донской и Кавказской проходило под председательством представителя Московской Архиепископии Епископа Геронтия (Лакомкина) в “храме во имя св. прор. Илии”14. Исходя из вышенаписанного, вырисовывается более – менее правдоподобная версия игры имён Храма – наименование Покрово – Ильинский есть компромисс между истинным именем Церкви – Покрова Пресвятой Богородицы - и ошибочным – Святого Пророка Илии, введённым в оборот по пока невыясненным причинам Архиепископией Московской и всея Руси.

«22» мая 1955 года в послании Ростовской старообрядческой общины Московской старообрядческой архиепископии Храм вновь начинает именоваться как Покровский – своим подлинным именем.

Кроме Храма и Дома причта, Панин построил на этом участке ещё четырёхэтажный богаделенный дом, который выходил своим фасадом на улицу Воронцовскую (Баумана). Это был крупнейший дом призрения в Ростове-на-Дону. Его площадь составляла порядка 1200 кв.м, в нём было более 50 палат. Николай Алексеевич за свои средства полностью содержал и Храм, и причт при нём, и Богаделенный дом. В попечении о жильцах Богадельни активную помощь ему оказывали старообрядцы, приемлющие священство Белокриницкой иерархии во главе с Ф.А. Золотарёвым.

В марте 1918 года престарелый Н.А. Панин составил Духовное Завещание, по которому разделил своё имущество между женой и детьми. Принадлежавшие ему на праве собственности Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Дом причта, Богаделенный дом и 300 000 рублей на счёте в Конторе Государственного банка он завещал старообрядческой общине, приемлющей священство от господствующей церкви. Осенью этого же года Н.А. Панин преставился. В этом же году Духовное Завещание было исполнено: все перечисленные объекты недвижимости перешли в собственность Покровской общины.

Наступил 1921 год, а с ним пришли и тяжёлые времена: всё имущество Покровской общины было национализировано; здание Храма и Дома причта Ростовско - Нахичеванский Совет рабочих и крестьянских депутатов «вернул» в пользование, но уже на правах бесплатного бессрочного пользования; в Богадельне были организованны коммунальные квартиры для жильцов Комунхоза; Община уменьшилась до 25 человек. В такой непростой ситуации, оказавшись в стеснённых обстоятельствах, Общину покинул настоятель — отец Никола (Микульшин). Следующим настоятелем на короткий период в 1931-1932 гг. стал епископ Пансофий (Ивлев), который из-за малочисленности прихода в Храме вскоре был вынужден уехать в Курск.

Проводившаяся большевиками кампания по изъятию церковных ценностей коснулась и двух старообрядческих общин. 27 марта 1922 из храма белокриницкой Общины были изъято 1 серебряное кадило весом 1 фунт 26 золотников (около 520 грамм), 3 лампы, 2 ковша и 2 блюдца. Взамен изъятого внесено ломом серебра весом 3 фунта и 20 золотников (около 1,3 кг.) 21 мая из Владимирской церкви были вывезены 68 серебряных риз среднего размера и 116 риз большого размера (2-2,5 арш. длины – 1,4-1,8 метра). 23 мая из Покровской церкви было изъято 1 пуд 6 фунтов 24 зол. серебра (около 19 кг.) и три жемчужные ризы и драгоценными камнями. 27 мая из Владимирской церкви вывезли 10 пуд. 4 фунта 8 зол. серебра (около 166 кг.) и одна жемчужная риза.

Несмотря на притеснения со стороны советской власти, Покровская (бывшая Введенская) Община смогла выстоять и оставалась по-прежнему многочисленной. Ставший в 1930 году настоятелем Общины священноиерей Савва (Синельников) (рукоположённый во иереи, кстати, святителем Арсением Уральским), активно поддерживал добрососедские отношения с Покровской общиной.

Интересная подробность из жизни общины того времени: даже тогда, когда власти всячески притесняли верующих и старообрядцы не забывали традиций благотворительности — в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 1931 году прихожане Покровской (бывшей Введенской) общины накормили более 60 странников, собравшихся на христианскую трапезу.

3. О. Савва Синельников – епископу Викентию (Никитину)

Господи, благослови!

Благолюбивейшому епископу Викентию – о Господе радоваться!

… Молящиеся остались довольны, во особенности приезжие, был общий обедъ на данные пожертвования, накормили странных человек 60. …

… на праздник Воздвижения Честн<аго> Креста были мы с владыкой Геннадием у еписк<опа> Пансофия. Принял братски, с Геннадием поликовались, как родственные по вере, поцеловались в плечо <не один> раз, как принято у старообрядцев, а три раза, как у никониан. Хотя при свидании Пансонофий всегда извиняется и сознается, что не знает всех обычаев старообрядческих. «По принятии <>, - говор<ит> Пансофий, много мне помог влад<ыка> Иоаникий Са<ратовский>. - Не один раз говорил я арх<иепископу> Николаю и церковному совету, <чтобы> обратились они к владыке Мелетию и попросили познакомить Николая с старообр<ядческим> богослужением, но разве наши <> слушают». В общем, Пансофий очень недоволен своими — грубы, <неве>жественны и упорны. «У вас люди с лучшим понятием, от того вы, - говор<ит> Пансофий, - пользуетесь полным доверием с<воей> паствы, а мы находимся почти в зависимости от нее: <делай> не так, как тебе нужно, а как они укажут».

«Как смотрите вы на дело объединения нас с вами?» - обратился к нему влад<ыка> Геннадий. Пансофий отвечает: «Я сторонник <этого>, но к этому вопросу нужно подходить осторожно, подготовить к этому наших людей можно только постепенно. Думаю написать> к арх<иепископу> Николаю, поеду в Сибирь, постараюсь повидаться с <владыкой> Стефаном и основательно обсудить этот вопрос». Стр<емится> к этому и о. Иван Шароватов, что был в 29-м году в Ессен<туках>. Он у них в кандидаты во епископы, но Пансофий ему не доверяет, сомневается в его семейной жизни.

Погостили мы у Пансофия часика четыре, поговорили <> больше, конечно, о примирении, и все-таки усмотрели <как>ую-то особенную боязнь своих беглопоповцев прямо <> говорить им, что делиться нам нечего, и как можно и нужно покончить этот печальный и гибельный раздор. По-видимому, этого Пансофий никак не осмелится сказать. Итак побеседовали и еще кое о чем. Мы стали <уходить>. Провожая нас, Пансофий говорит: «Молиться Богу об этом <нужно>, если это угодно Богу, то оно совершиться». «И дай <Бог>, чтобы совершилось это святое дело, - сказали мы, - на <> благо Церкви Христовой». И мы дружески расстались. …

итак, известив, прошу Вашего святительского благословения и молитв. Душевно любящий Вас иер<ей> Савва.15

В 1933 году (по другим сведениям – даже раньше) городские власти приняли решение ликвидировать Покровскую (бывшую Введенскую) общину. Всё имущество было отобрано в одну ночь, отец Савва (Синельников) был изгнан из церковного дома. Грандиозный костёр, организованный безбожной властью, поглотил всю утварь и святыню. Многочисленная Община осталась без какого-либо молитвенного помещения. На эту беду откликнулись оставшиеся немногочисленные верующие православные старообрядцы – представители Покровской общины. Они жили без священника, владыка Пансофий был в лагере, а сама Община, по свидетельствам очевидцев, состояла из 10 старушек. К этому времени советская власть уже отобрала у покровских старообрядцев и дом причта - оставалась только Церковь, которую община не имела возможности даже отопить в зимнее время. Вначале белокриницким христианам позволили вести самостоятельную службу в притворе Храма, но очень скоро представители Покровской общины приняли решение объединится с Введенской общиной. В начале двухтысячных годов преставились последние свидетели сего знаменательного события, свершённого в скорбное время, - объединения Общин: новозыбковка Зоя Ивановна Корнелио и белокриничник Иоанн Яковлевич Хапрининов. Объединённая Община стала совершать богослужения в Покровском храме, силами прихожан Храм очень быстро был приведён в порядок. Согласно историческим сведениям, к середине тридцатых годов, в областном крупном городе Ростове – на - Дону действовали только две христианские церкви — новообрядческая Вознесенская на Братском кладбище и старообрядческая Покровская.

Однако в том же 1935 году, власти закрывают и Покровскую церковь и размещают в ней цеха радиозавода “Комсомолец” промотдела Горсовета. До сих пор с тех времён в храме видны “раны” — выбоины в метлахской плитке пола, рельсы для кран-балок и деревянная каморка во дворе, построенная тогда, как проходная завода.

Хотя православные старообрядцы и остались без молитвенного здания, Община не распалась. Её активным деятелям удалось спрятать большую часть утвари и икон, правда иконостас был уничтожен.

В 1941 году, за несколько дней до начала войны, был арестован отец Савва (Синельников). Приговорённый к пяти годам ИТЛ он умер по пути в лагерь в ноябре 1941 года. Большая часть общины стала ходить в Успенский старообрядческий храм хутора Курганы, находившийся в пятнадцати километрах от Ростова.

Существует предание о том, что во время время оккупации донской столицы в 1942 году немецкие власти решили вернуть верующим сохранившиеся храмы. Так, в августе того же года была передана православным старообрядцам и Покровская церковь. Однако они не торопились пользоваться таким “подарком” и в первую очередь озаботились судьбой раненных красноармейцев, которые остались в городе после отступления Красной Армии, и своих соседей — иудеев. В огромном подвале под Храмом староверы во главе со старостой прятали тяжелораненых солдат. К сожалению, в сентябре 1942 года кто-то сообщил об этом оккупационным властям. Разыгралась кровавая драма: всех раненых красноармейцев и иудеев, найденных в подвале Храма, а также основных представителей общины повесили на Соборной площади, девятнадцать других православных старообрядцев были расстреляны на углу улиц Семашко и Ульяновской. Естественно, Церковь сразу же закрыли. Героический поступок православных старообрядцев так и не нашёл своего отражения в исторических хрониках минувшей Великой Отечественной войны – верующий человек, как классово чуждый пролетарскому государству, героем быть не мог. Не смог он и за фактический отказ принять “дар” от врагов, за отказ от “милости” оккупантов на “свободное” богослужение, за попытку спасения жизней раненных красноармейцев и евреев, получить свой Храм в 1944 году…

Вступив с 1943 года на путь Победы, Советский Союз нуждался в безупречном имидже державы – победительницы. Самым большим пятном на репутации страны оказался идеологический вопрос – вопрос свободы слова и вероисповедания. Католическая, протестантские церкви союзников и особенно Русская православная церковь за границей непрестанно говорили о гонениях на верующих в СССР. Принимая во внимание, что большинство верующих в Советском Союзе являлись “православными” (новообрядцами), первой попала под “возрождение” Русская Православная Церковь. Доброе имя РПЦ должен был поддерживать созданный в 1943 году Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР – новый Синод с ещё более широкими полномочиями, чем у творения Петра I, который вскоре стал курировать все религиозные культы в государстве. А “19” мая 1944 года был создан Совет по делам религиозных культов при СНК СССР – Синод для “неправославных” культов с аналогичными полномочиями. Несмотря на определённую долю лицемерия, религиозные Советы породили усечённую, но свободу вероисповедания, дав верующим возможность объединяться в общины и удовлетворять свои потребности, пусть и под неусыпным оком Уполномоченного Совета по делам религиозных культов при Совнаркомах (а впоследствии - Министерствах) союзных и автономных республик и при обл(край)исполкомах. В такой исторической обстановке и происходило возрождение старообрядческой общины города Ростова-на-Дону.

«В конце 1943 г. создалась группа, которая приняла на себя обязанность претворить в жизнь желание верующих старообрядцев.

С разрешения местной власти было проведено организационное собрание старообрядцев, на котором было решено просить разрешение на учреждение общины и открытие храма.

В феврале 1944 г. от Высокопреосвященнейшего архиепископа Иринарха Московского было получено благословение на открытие храма и организацию общины, но отсутствие инструкций, неопытность руководящей группы, трудность установления тесной связи с высшей старообрядческой духовной властью, а также отсутствие помещения для храма, значительно тормозили работу.

Только в начале 1945 г., благодаря учреждению в Ростове должности уполномоченного совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР и получению от него полной инструкции, дело быстрыми шагами подвигалось вперед. Было исходатайствовано разрешение на занятие церковного помещения бывшего второго старообрядческого храма.

29 июля 1945 г. в полученном церковном помещении было проведено первое собрание общины, на котором решено было приступить к сбору добровольных пожертвований на ремонт и оборудование храма, а временно начать богослужение на хорах.

Через несколько дней священником о. Иоанном Силкиным было освящено помещение на хорах, и община приступила к нормальному отправлению богослужений.

До прибытия постоянного настоятеля храм посещали священники; о. Иоанн Силкин, о. Феофилакт Слесарев, о. Антипатр Скочедуб, которые совершали богослужения и другие религиозные требы. Одновременно велись ремонтные работы главного помещения, но к зиме не успели отремонтировать, а поэтому зимой решено было молиться в подвальном помещении.

В ноябре 1945 г. прибыл назначенный архиепископом Иринархом настоятель храма о. Иоанн Захаров и, благодаря его заботам о храме, а так-же усердной помощи членов общины, жертвой деньгами и материалами, община начала ремонт и оборудование храма,

По ходатайству общины в январе 1946 г. настоятель храма о. И. Захаров определением архиепископа Иринарха назначен благочинным Ростовской области.

Упорным и тяжелым трудом членов общины ускорено было открытие храма, и в Лазареву субботу благочинным о. Иоанном было совершено освящение главного помещения. В Страстную и Пасхальную седмицы богослужения совершались при большом стечении молящихся, слезы радости и душевного удовлетворения которых говорили об их благодарности Господу Богу об исполнении их желания.

В настоящее время храм обслуживает старообрядцев ближних и дальних районов, расположенных вокруг Ростова. Они получают полное удовлетворение своих духовных запросов.

Поэтому благочиние Ростовской области начало подготовку ходатайства перед Архиепископом Иринархом о возможности учреждения епископской кафедры при Ростовском храме. Территориальное расположение Ростовской области, граничащей с Ворошиловградской и Сталинградской областями и Северным Кавказом, нуждающимися в местном духовном архипастырском руководстве, дает основание надеяться, что Ростовский храм в недалеком будущем станет кафедральным.

Отсюда и должно исходить руководство духовной жизнью старообрядцев вышеуказанных областей на благо истинной древлеправославной Церкви Христовой». Из Старообрядческого Церковного календаря на 1947 г.

Продолжение в следующей статье.

Авторы монографии: дьякон Иоанн Распопин, Алексей Сурмаёв.

Авторы монографии: дьякон Иоанн Распопин, Алексей Сурмаёв.